Даже многие из живущих на латгальских землях не в первом поколении, удивляются, когда им рассказывают о том, что Латгалия – один из центров старообрядчества. Между тем уже в XXI веке Древлеправославная поморская церковь насчитывает в Латвии 72 общины (для сравнения: в России их 250).

Старообрядцы традиционно мало выделяются в общем религиозном ландшафте, да и молельные дома обычно заметить сложнее, нежели храмы. "Староверы", не признавшие церковной реформы Никона (1653-1656) за последующие века разветвились на множество направлений, чему способствовало отсутствие централизованного церковного управления. Верующие, сохранявшие дониконианскую традицию, спасались от преследований российских властей и массово бежали за границу, в том числе на тогдашние польские земли.В основном это были крестьяне, дисциплинированные и неприхотливые работники. Польские помещики охотно предоставляли им в аренду землю, давали льготы. Сначала переселенцы жили отдельными дворами, затем появились небольшие старообрядческие поселения. В смешанных населённых пунктах русские староверы жили обычно отдельно от латгальцев. Со временем, некоторое количество русских ремесленников и купцов, вышедших из старообрядческого крестьянства, поселилось и в городах.

В Латгалии главным образом оседали беспоповцы, которые в отличие от "поповцев" не принимали переходящих православных священников, и очень скоро остались без духовенства, лишь с выборными наставниками. Основы учения беспоповцев составляют: учения о "бегствующей Церкви", "духовном антихристе" (захватившем православную церковь), об истреблении "истинного священства", а вместе с ним прекращении таинств, кроме крещения и покаяния. А миропомазание, священство, елеосвящение и брак невозможны по причине "отсутствия в мире законной православной иерархии". Равно и всякую государственную власть беспоповцы расценивали как сатанинскую. Впрочем, последний постулат в основном не превращал местных староверов в опору какого-либо протестного движения.

Старообрядческая моленная в Данишевке

Старообрядческая моленная в ДанишевкеК 90-х годам XIX века в Латгалии постоянно проживали примерно 60-65 тысяч исповедующих древлеправославие. Они жили в посёлках Ульяновка и Липушки - в Режицком уезде, Ближнева - в Краславской волости, Масквино – Прейльской волости, Бикерниеки и Лигинишки Двинского уезда. Запреты на отправление обрядов старой веры, установленные в период внедрения единоверия, были полностью сняты только в начале XX века. К тому времени смешанный вероисповедальный состав населения стал типичен для Латгалии. Мирно соседствовали католики, православные, иудеи, старообрядцы, лютеране. Больше стало межконфессиональных браков.

Храм единоверческого прихода в Гравёрах

Храм единоверческого прихода в ГравёрахК концу XIX века местные старообрядцы достигли уровня жизни выше среднего (по тем временам, разумеется). Они, как и во многих других уголках империи, проявляли активность в самых разных сферах. В семье старообрядцев, в частности, родились издатель Владимир Крымов и композитор Янис Иванов.

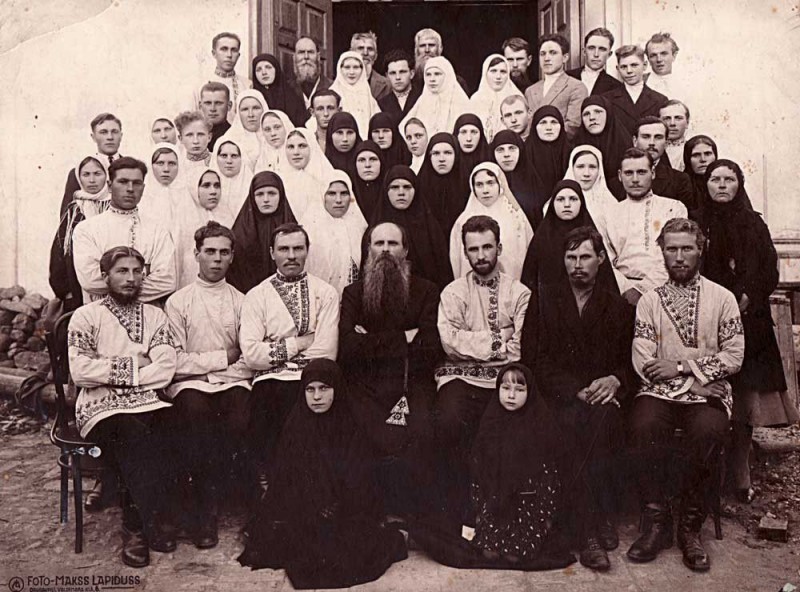

В Латгалии "золотой век старообрядчества" продлился дольше, чем в соседней советской России. В Резекне, 4 ноября 1920 года прошёл 1-й организационный Вселатвийский съезд поморцев (староверов поморского согласия), на котором был избран Центральный комитет по делам старообрядчества Латвии и принято постановление о ежегодном созыве соборов. Старообрядцы участвовали в выборах в латвийский сейм, в том числе и как депутаты. В феврале 1935 г. был принят закон о старообрядческих общинах, предоставивший им религиозную и хозяйственную независимость. После того как Латвию сделали частью СССР, волна репрессий затронула и старообрядцев. И до 1989 г. (когда снова состоялся съезд старообрядцев Латвии) местные общины жили на полуподпольном положении.

В 1992 г. Латвийская Республика приняла закон, согласно которому были восстановлены права церковных организаций на землю, строения, имущество. Это стимулировало и развитие старообрядческих общин, реставрацию храмов и молельных домов. Обратной стороной стали имущественные противоречия. Возникли в среде латвийских старообрядцев и идеологические конфликты, в частности, вызванные стремлением руководителей Древлеправославной церкви наладить контакт с Московским патриархатом. В 2007 г. латвийский сейм принял закон "О Древлеправославной поморской церкви Латвии", в котором отмечена особая роль Центрального совета ДПЦ Латвии в религиозной и хозяйственной деятельности старообрядцев страны.